March 11 2025

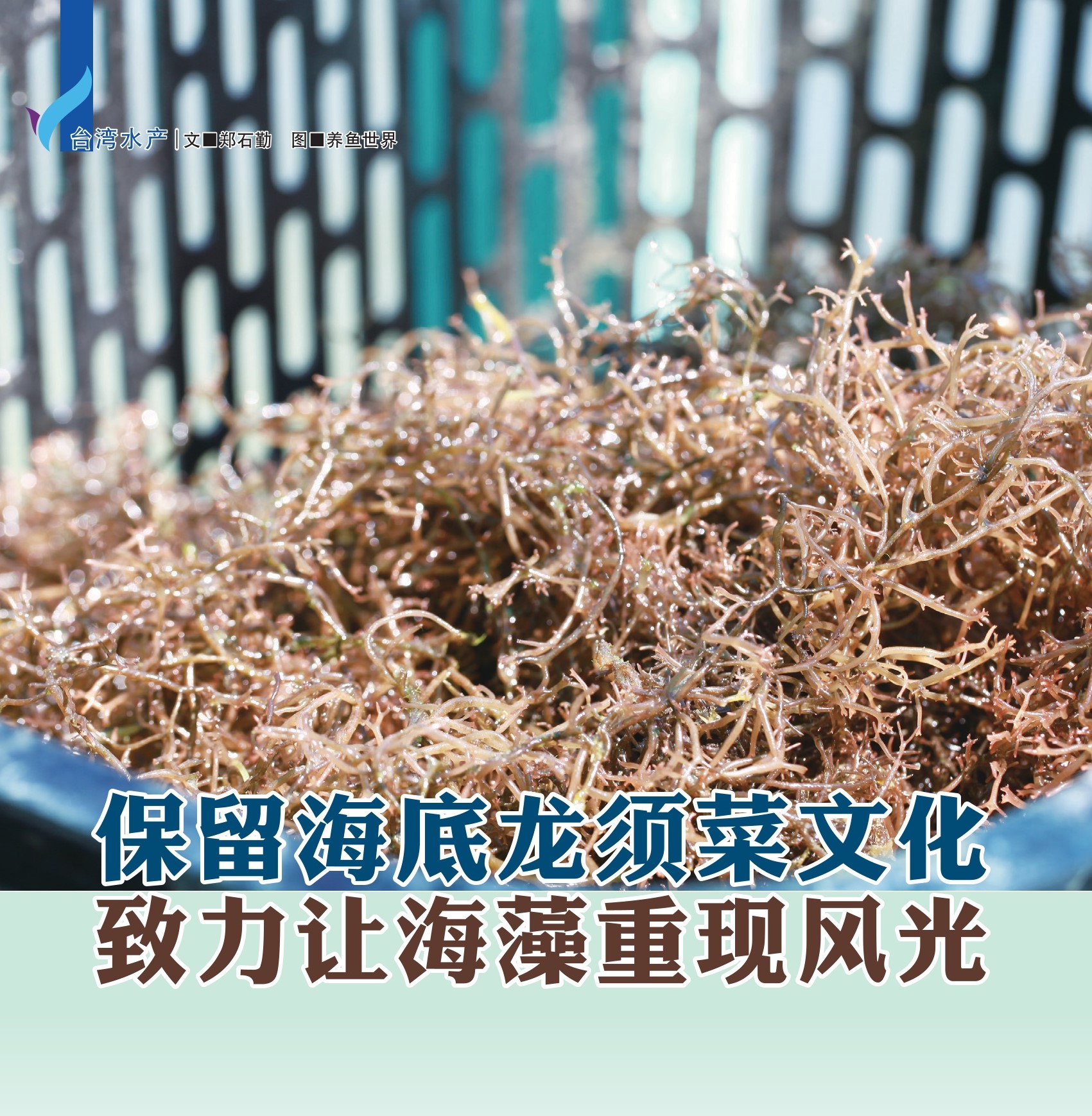

保留海底龙须菜文化 致力让海藻重现风光

原本在外工作的蔡恭和在养海底龙须菜的父亲生病后,决定回到东石鳌鼓发展,起初把鱼塭旁工寮改成工作室,经营自己拿手的工艺品店,后来将0.5公顷鱼塭转型成休闲渔场,以海底龙须菜为主题,提供渔业体验、导览解说、环境教育等套装行程。

蔡恭和成立“向禾休闲渔场”,利用生态链养殖海底龙须菜经营生态休闲渔场,几年下来做得有声有色。

蔡恭和成立“向禾休闲渔场”,利用生态链养殖海底龙须菜经营生态休闲渔场,几年下来做得有声有色。

从工艺坊到休闲渔场

以前父亲在东石鳌鼓是海底龙须菜(海藻)养殖户,蔡恭和是标准的“渔村囝仔”,经常到鱼塭帮忙做事。和大多数人一样,蔡恭和退伍后到外地上班。 2005年时父亲生病开刀,蔡恭和决定辞掉工作回到家乡打拼事业。木工科毕业的他凭着对手工艺术的天分,把父亲鱼塭旁的工寮改为“有乐创意工艺坊”工作室,做起贩售工艺品、画框的生意。但地处偏远渔村的工作室生意一直没起色,没几年就赔掉以前工作赚来的积蓄。

某一天,当地“船仔头艺术村文教基金会”的朋友对他说:“你为什么不把游客拉来认识家乡的湿地呢?”这句话点醒了蔡恭和,待在鳌鼓湿地这几年,让他发现自己的故乡其实是不可多得的生态教室,于是蔡恭和产生了以体验海底龙须菜为主角经营生态旅游想法。

来自各地的游客及当地学校团体带着小朋友来体验渔村生活——乘胶筏、捞海菜、摸文蛤,享受烧烤鱼虾贝大餐。

为此,他成立“向禾休闲渔场”,利用生态链养殖海底龙须菜,让游客了解海底龙须菜,还能亲手制作凉拌海菜。除此之外,他还设计了渔塭运动会、渔乐藻体验等套装行程,让外地游客乘胶筏、捞海菜、摸文蛤,享受烧烤鱼虾贝大餐。

为了吸引游客目光,具有木作手工艺的蔡恭和,以清代时期海盗领袖“蔡牵”的趣味传说,作为向禾休闲渔场布置风格,几年下来,休闲渔场经营的有声有色。采访当日正巧有嘉义梅山太兴国小校长陈佩君带着一大群小朋友来体验渔村生活,师生们都玩得不亦乐乎。

海底龙须菜苗种是向盘商购买,告知哪个池子要放多少包海底龙须菜,盘商就会直接把订购数量的包数下到池子里。

海底龙须菜苗种是向盘商购买,告知哪个池子要放多少包海底龙须菜,盘商就会直接把订购数量的包数下到池子里。

养15年只失败过一次

蔡恭和接受本刊专访时表示,台湾海底龙须菜专业养殖的历史已有50多年之久,而且台湾是早期首创把海洋海底龙须菜养在陆地鱼塭的先例。父亲有3、4甲鱼塭,以前都是养殖海底龙须菜,后来才改养文蛤。 “以前海底龙须菜采收时,要帮忙记录每一包海底龙须菜的重量。”

“海底龙须菜算是好养的物种,和养鱼一样,需先整池,将池水排干并翻土充分曝晒,将底藻完全清除后再注水,较不易产生细藻附着,影响海底龙须菜生长。”蔡恭和说,海底龙须菜苗种一般可用自家苗种或直接向盘商采购。场内水质盐度调控在1~1.2度之间,好处是海底龙须菜在雨季期间比较能适应外在的不良因素,比较不容易死掉。

海底龙须菜混养虱目鱼、台湾鲷,可清除丝藻和钉螺等,提高海藻品质。

海底龙须菜混养虱目鱼、台湾鲷,可清除丝藻和钉螺等,提高海藻品质。

蔡恭和回来鳌鼓做休闲鱼场已经20年,养海底龙须菜15年,海底龙须菜耐寒也耐高温,他说养了15年,只失败过一次,那次是因为场外有工程施作,无法换水导致,“只要能换水,养殖海底龙须菜基本没有问题。”

因为养殖场走休闲路线,养殖池里有海盗船让民众体验划船和捞海底龙须菜,为了游客安全考量,蔡恭和把场内池子水深在设在2尺多左右,降到较为安全的高度,一般鲈鱼池水深都要在2米以上。

为保留海底龙须菜文化,蔡恭和与政府及大学研究单合作,以海底龙须菜粉做为添加物,研发活力饼干、醋、益生菌、沐浴乳、香皂等商品。

为保留海底龙须菜文化,蔡恭和与政府及大学研究单合作,以海底龙须菜粉做为添加物,研发活力饼干、醋、益生菌、沐浴乳、香皂等商品。

苗种向盘商购买

在谈到海底龙须菜养殖方面时,蔡恭和说,场里整池之后进水,等水质安定后就能放海底龙须菜下去养殖。苗种可以向盘商购买,告知哪个池子要放多少包海底龙须菜,盘商就会直接把订购数量的包数下到池子里。 “目前购买价格1包近台币200元,但因为自己买的包数较少,货款会等下次再一并计算。”

面积3分的池子每次要向盘商购买50包重新种植。 “要将海底龙须菜切短或拔开,它和海星一样会自己再长出新枝。”

种植海底龙须菜认真去管理会长得比较漂亮,如果都不去管它,一样也可以生长,只是菜体上会卡很多丝藻、泥土、污垢、贝类等,而且外观颜色会比较暗。大量丝藻覆盖,会导致次体枯萎死亡。 “现在休闲鱼场里则有游客体验划船捞海底龙须菜活动,等于自动帮忙翻动海底龙须菜。”蔡恭和说。

海底龙须菜定期翻动能加速其生长,颜色更漂亮;现在休闲鱼场里则有游客体验划船捞海底龙须菜活动,等于自动帮忙翻动海底龙须菜。

海底龙须菜定期翻动能加速其生长,颜色更漂亮;现在休闲鱼场里则有游客体验划船捞海底龙须菜活动,等于自动帮忙翻动海底龙须菜。

“以前养海底龙须菜都要请人定期用特制的工具去翻动,相当耗费人力,后来改用特制装马达的小胶筏去翻动,胶筏后面装有拖钩,工作原理类似耕耘机,能自动翻动海底龙须菜。定期翻动能加速其生长,让海底龙须菜颜色更漂亮,阳光没照射到的颜色会比较深。”

混养鱼虾做生物防治

海底龙须菜种殖期间必须混养虱目鱼、台湾鲷、虾类及螃蟹等,防止繁生丝藻、浒苔、矽藻及钉螺等,这些生物会附着在海底龙须菜上阻碍其生长。混养鱼虾蟹,可以提升海底龙须菜产量,同时也能提高附加经济价值。 “螃蟹会吃钉螺、虱目鱼会吃丝藻和流苏菜(川蔓藻,Ruppia maritima),流苏菜长出来会很麻烦,数量多时要人工下水捞除。以前父亲种植海底龙须菜,流苏菜数量多时一个星期都在捞还捞不完”蔡恭和说。

种海底龙须菜之后,虱目鱼没跟着放养,池子里很容易长出丝藻,不清除的话,整个缠住海底龙须菜,造成海底龙须菜卖相极差。以前自己的池子还没做休闲农场之前,5分地种植海底龙须菜要放500只虱目鱼,作为工作鱼来清除丝藻。如果藻类被吃完,这些工作鱼会吃海底龙须菜的嫩芽。 “工作鱼少量地吃掉一些海底龙须菜还OK,还会再长回来,重点是鱼菜比例要适当,不能让菜生长的速度跟不上鱼吃掉的。”蔡恭和说。

如果能让鱼菜共生做到平衡状态,被吃掉的海底龙须菜会再长很多嫩芽,嫩芽外观颜色看起来比较油亮反而更漂亮。

海底龙须菜逐渐没落

蔡恭和指出,以前台湾海底龙须菜年产曾高达1.6万吨,有6~7个海底龙须菜盘商,九孔养殖失败以后,海底龙须菜产业也跟着没落,现在只剩下2个盘商。 “以前卖海底龙须菜时,装袋后每包都要秤重并记录,最后再统计总重量,现在已经没有每包过磅秤重了,一包多少钱都是盘商说了算。”

蔡恭和回忆道,以前专养海底龙须菜时,盘商一台35吨货车可以载300包,家里收成海底龙须菜时,他就常帮忙记录过磅重量。以前养殖数量多,盘商在一个养殖户就能收足整车的量。

现在一个盘商大约只有6~7个固定买卖海底龙须菜养殖户,盘商交给九孔池的海底龙须菜数量是固定的,盘商前来收购前会根据海底龙须菜的需求量,会视当地养殖客户鱼塭里海底龙须菜数量去调配各户的采收量,例如数量较多的就会多收一些,以疏散客户池里过高的海底龙须菜密度。而且现在盘商来收菜,工人将海底龙须菜装满袋后就直接上车,已经不再过磅秤重了。

蔡氐与伙伴一同设计、亲手打造海底龙须菜文化展示空间,说明海底龙须菜透过“九洗九晒”去除腥味的制作过程,实现食农旅游,倡导民众享在地、食当季、玩中学。

蔡氐与伙伴一同设计、亲手打造海底龙须菜文化展示空间,说明海底龙须菜透过“九洗九晒”去除腥味的制作过程,实现食农旅游,倡导民众享在地、食当季、玩中学。

蔡恭和指出,目前东石鳌鼓一带养殖过于多元化,各场养殖物种不同,很难成立产销班,但仍希望海底龙须菜养殖能朝成立产销班这个方向迈进,开发海底龙须菜多元品项,增加销售管道。如果海底龙须菜只做为九孔饲料,利润太低,产量也无法提升。 “现在盘商来收货,一次只有1、2万的金额。”

“以前捞海底龙须菜的工作是自己准备人员,现在则是盘商有固定配合的工人(都是上了年纪的妇女),虽说收购价行情是1斤3~4元,1包100多斤应该有300~500元才对,但盘商把工人的成本都转由养殖户负担,因此一包只有约200元,卖200包也只有几万块的收入。”

保留海底龙须菜文化

由于养殖海底龙须菜的业者越来越少,为保留海底龙须菜文化,蔡恭和致力研发如海底龙须菜饼、海底龙须菜益生菌、海底龙须菜醋饮等海底龙须菜商品,并设计海底龙须菜教育体验课程,将经营的向禾休闲渔场打造成嘉义县沿海唯一的环境教育设施场所,今年初更设置海底龙须菜文化展示空间,计划打造台湾第一座地方型海底龙须菜博物馆,保留台湾海底龙须菜文化,让台湾海底龙须菜重返荣耀。

海底龙须菜晒干后剩下的纤维中有76%的水溶性膳食纤维,内有多糖及多酚物质,磨成粉后,吸收良好;他与政府及大学研究单合作,以海底龙须菜粉做为添加物,研发饼干、醋、益生菌、沐浴乳、香皂等商品,要让消费者认为“海底龙须菜上得了台面”,其中最受欢迎的是以海底龙须菜做成的活力饼,是嘉义县政府“嘉义优鲜”认证产品,还获选为2022年农委会“农村好物”,盼在嘉义扎根,成为嘉义品牌。

蔡恭和认为,养殖海底龙须菜不需抽地下水,还能净化水质,对环境有益,正号召更多业者投入,希望能为海底龙须菜找到另一条路,恢复过往风光。他还培训年轻伙伴,并与伙伴一同设计、亲手打造海底龙须菜文化展示空间,说明海底龙须菜透过“九洗九晒”去除腥味的制作过程,结合罕见的海底龙须菜养殖体验,让游客捞海底龙须菜。蔡恭和认为,台湾曾有过海底龙须菜的风光年代,身为海底龙须菜养殖第二代,不能让台湾海底龙须菜文化消失。 ◆

文■郑石勤 图■养鱼世界《养鱼世界》授权刊登

If you can't see the comments after a few seconds, try reloading the page.