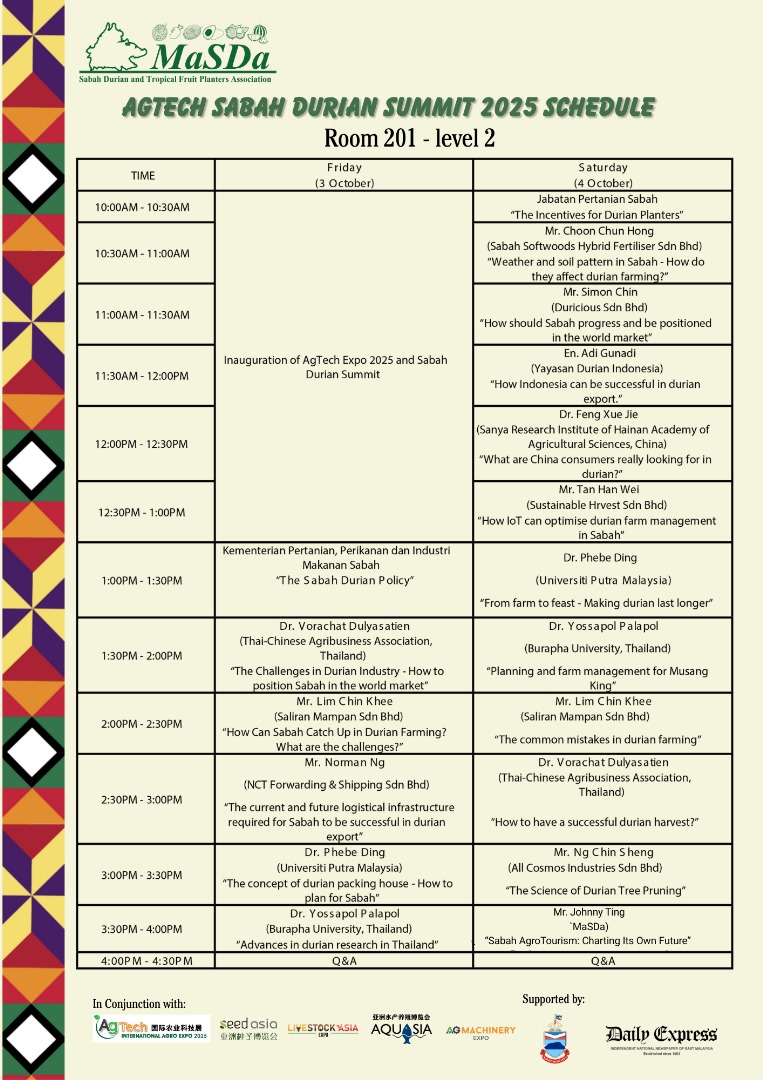

September 14 2025

中国最新水稻研究 对大马耕作的启示

近年来,中国在水稻研究领域取得一系列突破,从高产杂交水稻、耐盐堿水稻到无人机的应用,大幅提升了种植效率和产量。而大马作为水稻种植国之一,正面临土地资源有限、气候变迁与农业现代化挑战。在这样的背景下,中国水稻专家冯向前博士分享大陆最新的水稻研究成果,或许能为我国水稻种植带来启发与新契机……

中国水稻研究所是国家级综合性科研机构,其研究涵盖水稻的育种、栽培、品质检测等多个领域。

中国水稻研究所是国家级综合性科研机构,其研究涵盖水稻的育种、栽培、品质检测等多个领域。

水稻是很多国家的粮食战略物资。近年来,大马种植业多聚焦在高经济价值的果树,但在马来半岛的吉打、玻璃市、霹雳和雪兰莪等地,都有广阔的水稻的种植面积。目前,全国水稻种植面积约67万公顷,每年可种1~2季,灌溉条件良好的情况下甚至可达3季。主要种植高产杂交水稻和抗病品种,如MR219、MR220等,平均单产约4~6吨/公顷,在全球产量管理上属于中下等水平。

大马水稻的自给率仅约65%,高度依赖进口。尽管种植已多依靠机械化,政府也提供大量补贴,但是和世界水稻种植强国相比,大马无论在无人机施肥、营养条件、植保管理,以及应对气候变化的措施等方面仍面临重重挑战。

今天,我们有幸和来自中国的水稻专家冯向前博士,一起聊聊最前沿的水稻研究进展。以下为笔者和冯博士的访谈整理内容。

冯向前博士的研究方向是无人机水稻表型组学。他认为只有让农户掌握科学、高效的种植技术和管理方法,才能真正提升整体产量。

冯向前博士的研究方向是无人机水稻表型组学。他认为只有让农户掌握科学、高效的种植技术和管理方法,才能真正提升整体产量。

问:可否请您向大家介绍您的工作单位、研究方向以及主要研究内容?

冯博士:我目前在中国水稻研究所(China National Rice Research Institute)工作。这是中国国家级的综合性科研机构,专门研究水稻,涵盖育种、栽培、品质检测等多个领域。研究所下设有5个中心,包括国家水稻改良中心、稻作技术研究与发展中心等,同时还建有水稻生物育种全国重点实验室,我就在这个实验室从事研究。

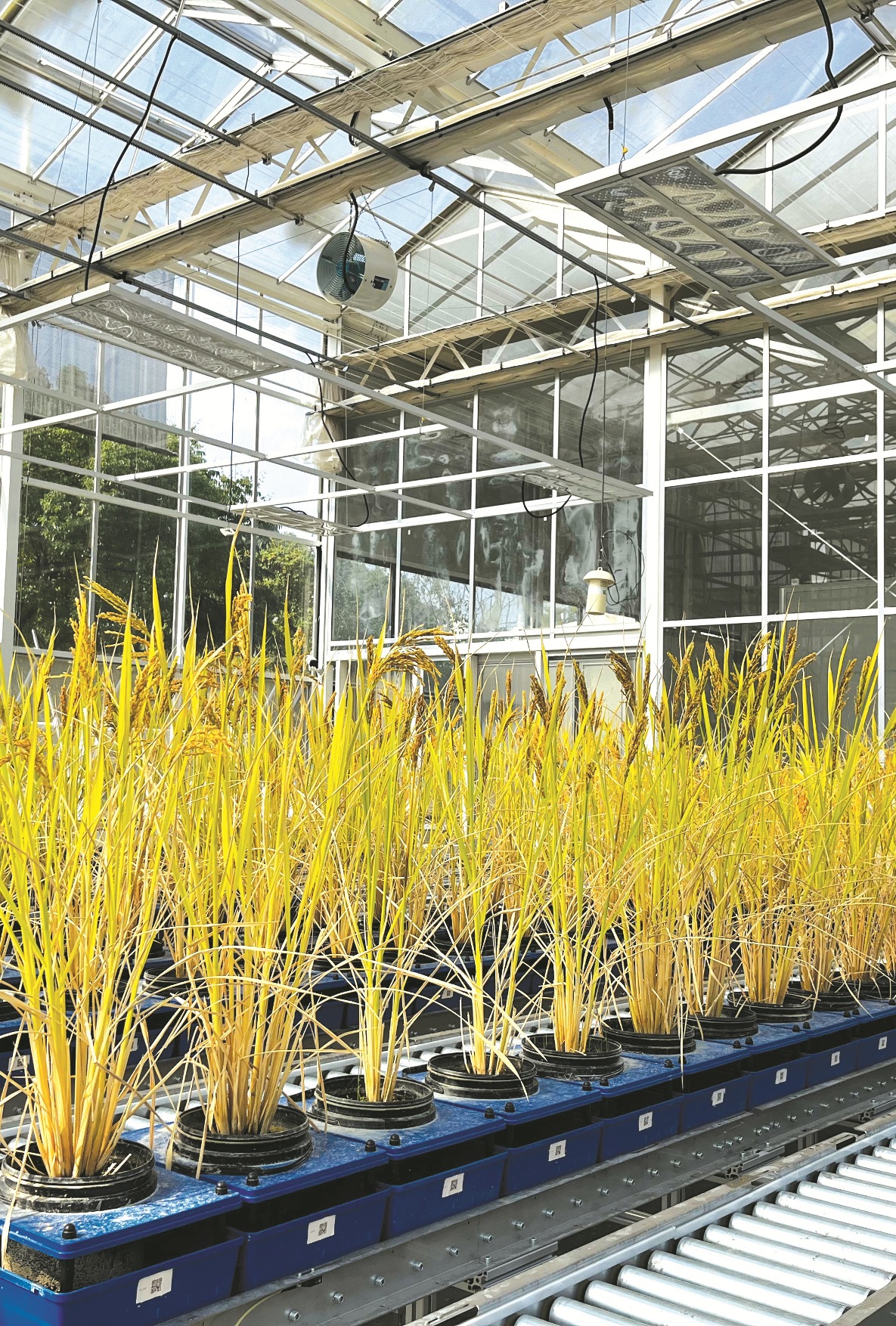

我的研究方向主要围绕无人机水稻表型组学。简单来说,就是利用无人机遥感技术结合人工智能来观察和分析水稻的生长情况。这项技术可以帮助我们更高效地筛选优质品种,并优化水稻的种植策略,提高产量和品质。我们实验室希望通过这些研究,让水稻种植变得更加智能化、高效,也为农业现代化贡献一份力量!

利用无人机搭载高分辨率相机或传感器,可快速、精准地获取水稻的株高、叶面积、病害状况等表型特征。

利用无人机搭载高分辨率相机或传感器,可快速、精准地获取水稻的株高、叶面积、病害状况等表型特征。

问:在全球范围内,除了不可控的天气因素之外,您认为影响水稻产量的最大制约因素是什么?

冯博士:从农业生产的角度来看,影响水稻产量的关键因素包括光照、热量、水分、空气和肥料。如果排除天气因素,灌溉和施肥无疑是最重要的,而这背后其实反映的是生产技术的普及程度。

以中国的水稻为例,单位产量最高纪录已经达到了全球领先水平(约19.3吨/公顷),但民间的整体平均产量却仍然偏低(约7.1吨/公顷)。这背后一个显着问题是:专家管理的试验田和普通农户田之间的产量差距巨大。主要原因在于农业技术推广的不均衡——很多农户缺乏专业指导,加上劳动力投入不足,导致水稻产量不稳定,甚至可能颗粒无收。

其实,这个问题自古以来就存在。早在1,600多年的东晋,陶渊明就曾感叹:“种豆南山下,草盛豆苗稀”(《归园田居》),很形象地说明了管理不善对作物生长的影响。现代农业只有透过加强推广科学种植技术,让农户掌握高效的管理方法,才能真正提升整体产量。

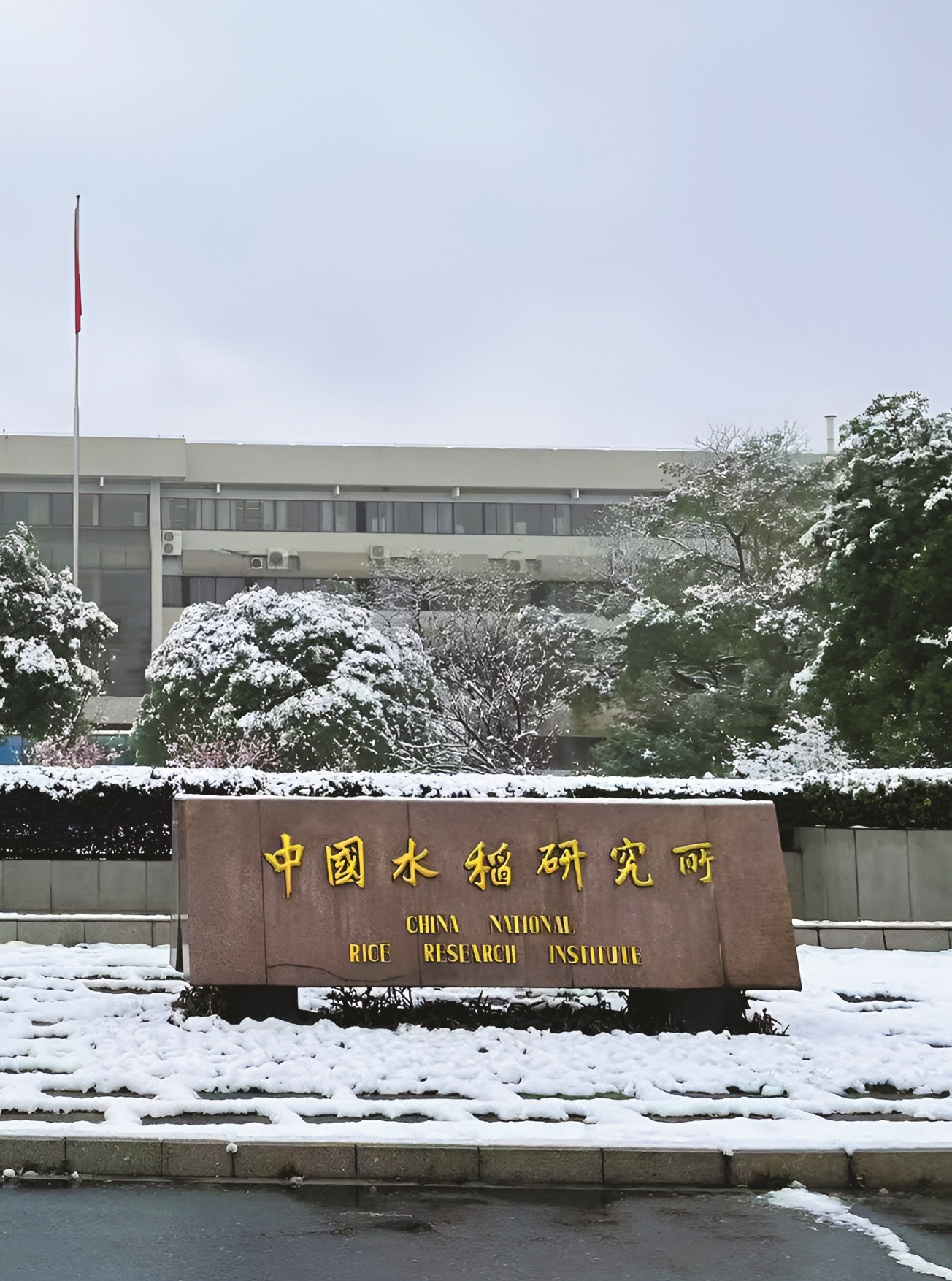

无人机搭载可见光或多光谱镜头,可量化叶色变化,精准反馈氮素水平,据此诊断水稻的营养状况,并给出精准施肥方案。图为氮素光谱图,颜色越深代表养分越充足。

无人机搭载可见光或多光谱镜头,可量化叶色变化,精准反馈氮素水平,据此诊断水稻的营养状况,并给出精准施肥方案。图为氮素光谱图,颜色越深代表养分越充足。

问:在水稻科研方面,中国有哪些全球领先的研究成果?有没有值得其他国家借鉴的科研课题?

冯博士:目前,中国在水稻科研方面有两个全球领先的研究方向,且都具有重要的实际应用价值。

首先是水稻无融合生殖技术,简单来说,就是让水稻不经过受精即可产生种子的生物育种技术。这使得杂交水稻后代能够稳定遗传母本的优良性状,不再因基因重组而分离,从而减少制种成本,提高粮食产量。我们研究所的王克剑博士主导的团队已实现了杂交稻自留种的突破,意味着农民可自行留种,而不必年年购买新种子。这不仅降低了种植成本,还让杂交稻的推广更具可持续性,尤其适合非洲等发展中国家借鉴。

另一个是水稻耐盐堿研究,主要针对低产田的改良。全球很多地区都有盐堿化问题,如果能推广耐盐堿水稻,大片低产田变成高产田将进一步保障粮食安全。

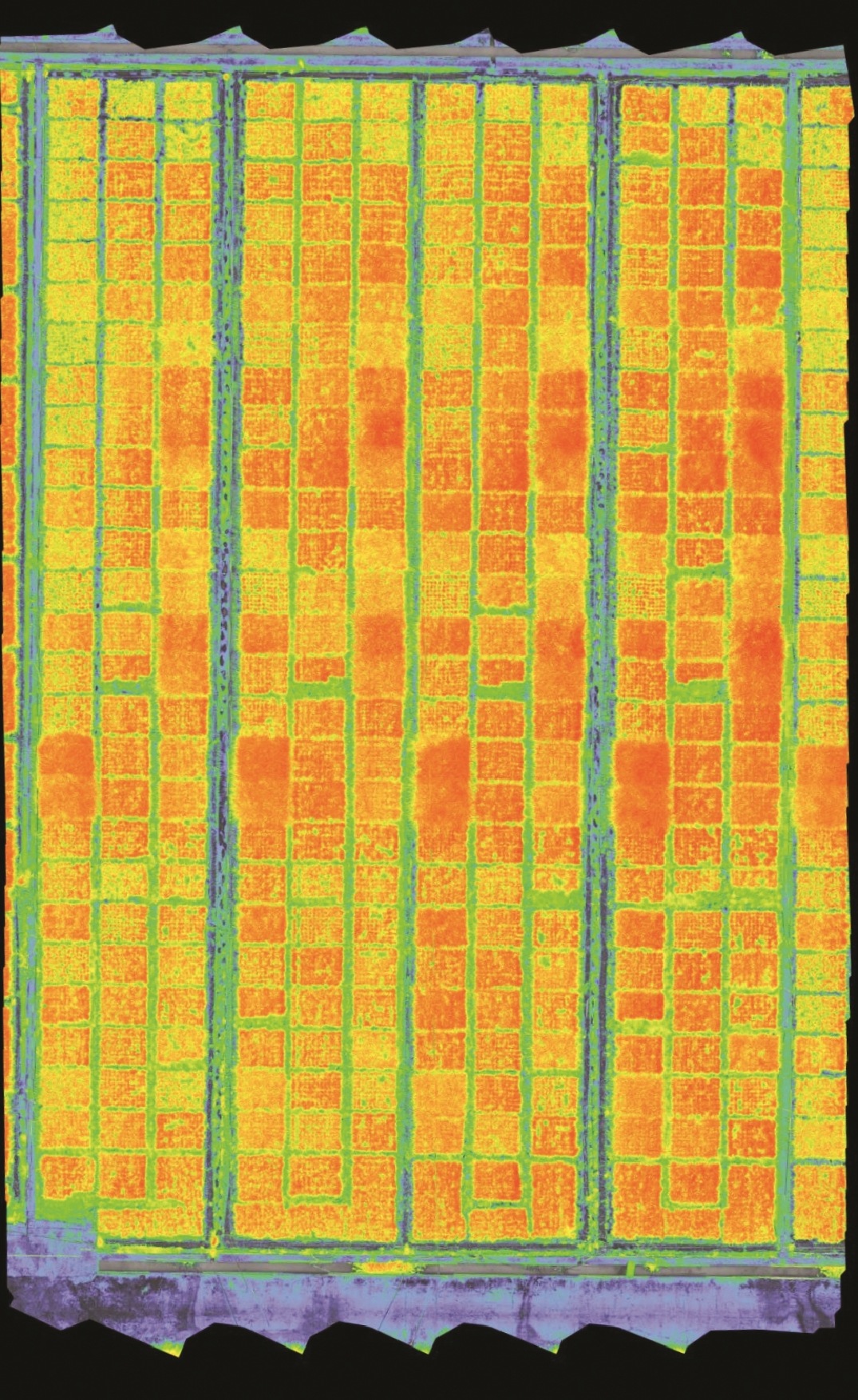

此外,在无人机水稻表型组学研究方面,我们利用无人机搭载高分辨率相机或传感器,对水稻生长情况进行高效、精准的数据采集和分析,可以快速获取水稻的株高、叶面积、病害状况等表型特征,为育种和农业管理提供科学依据,大幅提高研究和生产效率。我们的技术目前处于领先地位。

实验室高通量自走式温室表型平台利用自动化设备与先进传感技术,精确监测水稻生长状况,为育种研究与智慧农业提供高效数据支持。

实验室高通量自走式温室表型平台利用自动化设备与先进传感技术,精确监测水稻生长状况,为育种研究与智慧农业提供高效数据支持。

问:对于像中南半岛这种有明显旱季的国家,您认为应该采取什么样的施肥方案?

冯博士:在旱季明显的地区,水分管理是关键。因此,施肥方案必须与灌溉相结合,否则肥料很容易随水流失,造成浪费并影响作物生长。

目前,水肥一体化是一种较为理想的方案,能够在灌溉的同时精准施肥,提高养分利用率。但这种方案前期投入较大,比较适合经济价值较高的作物。对于水稻这类附加值较低的作物,可采取较灵活的策略,如基肥+追肥+叶面肥结合,确保作物整个生长期都能吸收足够养分。同时配合保水措施如覆盖地膜或优化灌溉方式,减少水分蒸发。

此外,定期监测土壤,可精准调整施肥方案,提高肥料利用率,降低浪费。当然,如果能结合无人机和遥感监测技术,施肥效率还可以进一步提升,减少不必要的劳动力投入。

随着技术进步,农业的智能化管理将越来越高效。图为研究员在实验温室观察、分析水稻的生长状况,以优化种植技术。

随着技术进步,农业的智能化管理将越来越高效。图为研究员在实验温室观察、分析水稻的生长状况,以优化种植技术。

问:您的作物模型研究主要解决水稻的哪些问题?是否可以应用到果树等其他经济作物?

冯博士:我的研究主要围绕无人机在水稻表型监测中的应用。传统上,农民凭经验通过叶片颜色判断水稻的氮素状况,但因个人感知存在差异,常会判断不准。而无人机搭载可见光或多光谱镜头,可量化叶色变化,精准反馈氮素水平,从而指导科学施肥。此外,这种作物模型可以让我们通过无人机快速筛选高产、高品质水稻,提高育种效率。另外,也能针对全球气候变化,利用数据建模,提前预估水稻产量,进行风险评估和管理。

至于果树等多年生作物,由于生长机制不同,我们需要借助其他的研究模型,比如MAESPA模型和QualiTree,重点研究光照利用率和果实品质。但在无人机应用方面,利用无人机影像诊断水稻的营养状况,并给出精准施肥方案,这一方法完全可以应用到果树的叶面肥管理。

此外,我们在水稻产量与品质预测方面的技术,也可以应用到果树等经济作物上。未来,随着技术进步,农业的智能化管理将越来越高效,我们期待通过这些新技术,让农业生产更加精准,推动可持续发展。 ◆

文与图■吴展才

如果您在几秒钟后无法查看评论,请尝试重新加载页面。