November 12 2025

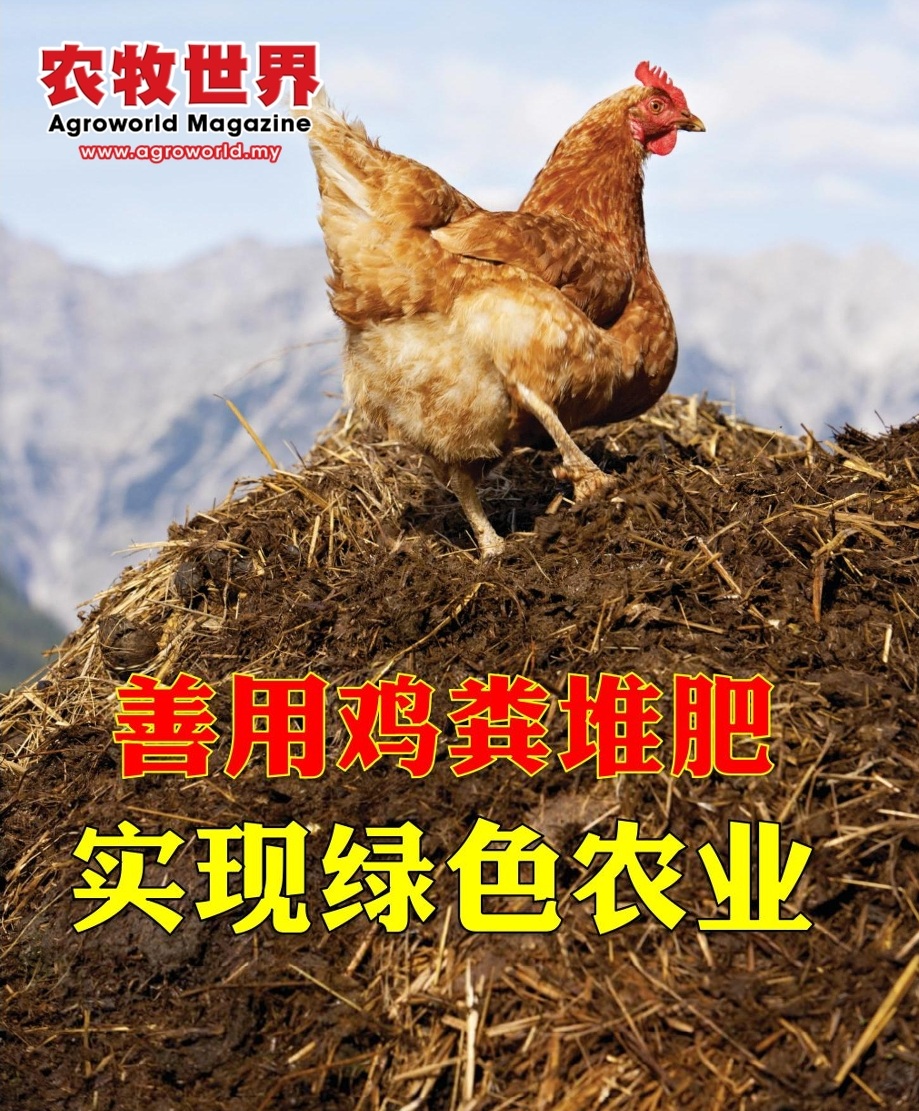

善用鸡粪堆肥实现绿色农业

鸡粪堆肥技术是一项能将养殖废弃物有效转化为农业资源的重要策略。唯有掌握碳氮比例、水分控制、温度管理与适时翻堆等关键环节,才能确保发酵过程顺利,产出高品质、无害化且对环境友善的有机肥,进而实现健康作物与永续农业的双重目标。

在现代畜禽养殖业中,鸡粪作为产量庞大的副产物,若处置不当,不仅会引发恶臭与苍蝇滋生,还可能造成病原体扩散与地下水污染。然而,这类含氮量高、有机质丰富的废弃物,其实蕴藏着可观的农业资源价值。透过科学堆肥技术,鸡粪可摇身一变,成为促进土壤健康与农业永续的有机肥源。

鸡粪含氮量高、有机质丰富,透过科学堆肥技术,便可转化为优质的有机肥源。

鸡粪含氮量高、有机质丰富,透过科学堆肥技术,便可转化为优质的有机肥源。

掌握微生物环境

鸡粪之所以适合堆肥,关键在于其富含氮素与微量元素。然而,若直接堆置,因其碳氮比偏低、易腐败,极易导致发酵不均、臭味四溢甚至堆体过热。要促使有机物稳定分解并转化为无害、成熟的肥料,首要之务是创造有利于微生物活动的环境条件。

这些条件包括适宜的碳氮比例、水分、温度与通气性。专家指出,理想的C/N比应维持在25:1~30:1之间,因此在堆肥初期需添加高碳辅料,如锯末、稻壳、枯叶或蔗渣等,以调和养分结构,同时也有助于改善堆体通风,抑制厌氧分解与异味产生。

堆肥初期添加锯末、稻壳、枯叶或蔗渣等,不仅调和养分结构,同时也有助于改善堆体通风,抑制厌氧分解与异味产生。

堆肥初期添加锯末、稻壳、枯叶或蔗渣等,不仅调和养分结构,同时也有助于改善堆体通风,抑制厌氧分解与异味产生。

遵守建堆基本原则

堆肥的建构方式可依资源与场地条件弹性调整,但基本原则不变:保留空隙利于通气,并与地面接触以利自然微生物进入。常见方法包括静置条堆法、层叠式堆肥与半密闭发酵槽等。一般建议堆高维持在1.2~1.5公尺,宽度约1.5~2公尺,层层交替铺上辅料与鸡粪,混拌均匀后再堆起。完成后可覆盖防雨布或麻袋,以保温保湿、防止蚊蝇入侵。

水分控制亦是关键,适当的含水率可提升发酵效率。建议保持在55%~60%之间,以手握不滴水、但有湿润感为标准。若过干,微生物活性降低;若过湿,则易形成厌氧环境,导致发酵停滞与臭气增加。因此,发酵期间须定期检视并视情况加水或调整物料比例。

堆肥高度建议维持在1.2~1.5公尺,宽度约1.5~2公尺,层层交替铺上辅料与鸡粪,混拌均匀后再堆起。

堆肥高度建议维持在1.2~1.5公尺,宽度约1.5~2公尺,层层交替铺上辅料与鸡粪,混拌均匀后再堆起。

堆肥发酵4阶段

整个堆肥历程大致可分为4个阶段:升温、热腐、降温与熟成。

在初期,堆体温度迅速升高至50℃以上,进入以高温分解为主的热腐期。这段时间通常可持续2~3周,是杀灭病原菌、寄生虫与杂草种子的黄金期。常见病原如沙门氏菌与大肠杆菌,必须在此高温阶段彻底灭杀,否则若未完全无害化便施用于农田,将可能导致作物污染或病原残留,危及农产品安全。根据部分农业法规,若温度能持续超过55℃达7天以上,则堆肥可视为已达无害化标准。

随着易分解物耗尽,堆温逐渐下降,进入降温与熟成阶段。这时堆体会逐步稳定,气味转淡、颜色转深,并散发出类似泥土的气味。一般而言,整个堆肥周期约需45~90天,取决于气候条件、原料组合与管理强度。在湿热地区如东南亚,若采露天堆肥且通风与水分管理不当,整体发酵期可能超过90天,甚至出现堆温不足、腐熟不全的情况,需特别加强监测与调整。

当易分解物耗尽,进入降温与熟成阶段时,堆体会逐步稳定,气味转淡、颜色转深,并散发出类似泥土的气味。

当易分解物耗尽,进入降温与熟成阶段时,堆体会逐步稳定,气味转淡、颜色转深,并散发出类似泥土的气味。

翻堆与添加菌种

为促进氧气流通与均匀升温,在发酵过程中需定期翻堆,建议每7~10天翻动一次。若发现堆温过高(超过70℃)或异味加重,应立即翻堆调整。这不仅有助于预防堆体酸败,也可活化微生物群落,加速整体分解进程。

此外,愈来愈多养殖户选择添加特定微生物菌种以强化发酵效果。常见者如枯草芽孢杆菌、放线菌、木霉菌等,有助于分解蛋白质与纤维素。若搭配EM菌(有效微生物群),更能抑制臭味、提升发酵速率与堆肥稳定性。这些菌剂应在堆肥初期即混入,以利建立优势菌群。

添加微生物菌种如枯草芽孢杆菌、放线菌、木霉菌等,有助于分解蛋白质与纤维素。

添加微生物菌种如枯草芽孢杆菌、放线菌、木霉菌等,有助于分解蛋白质与纤维素。

成熟堆肥用途广泛

一旦堆肥成熟,其物理与化学特性会出现明显转变:温度降至常温、无明显恶臭、质地松散、原料形态难以辨识,且pH值稳定于6.5~8.0之间。若仍带有氨味或未完全腐熟,即施用于作物,可能引发烧根、肥效失控甚至病菌残留等风险。

成熟的堆肥用途广泛,不仅可作为底肥使用,还能改善土壤结构、提升地力与微生物活性。在榴梿、木瓜、香蕉与油棕等果树种植中尤为常见。若搭配化学肥料施用,更可兼具速效与长效效果,并有助于降低化肥使用量,是朝向永续与绿色种植的重要步骤。 ◆

If you can't see the comments after a few seconds, try reloading the page.